合力打造“IPv6+”生态,天旦亮相“2021中国IPv6创新发展大会”

.png)

10月11-12日,由中央网信办、工业和信息化部、国家广播电视总局监督指导,推进IPv6规模部署专家委员会主办,中国信息通信研究院、中国通信标准化协会等协办的“2021中国IPv6创新发展大会”在北京举行。大会以“创新赋能,筑基未来”为主题,邀请了工信部、国家广电总局、人民银行、北京市委等主管部委领导、国家级智库院士专家、央企及华为、阿里、天旦等ICT产业代表共同出席,深入探讨全面推进IPv6技术创新与融合应用,共同加快促进互联网演进升级,为实现网络强国提供基础支撑。

(2021中国IPv6创新发展大会·网络前沿技术论坛)

为贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想,2021年全国人大通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》明确提出“全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署”的任务要求。今年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署和应用工作的通知》(以下简称“通知”),明确未来五年推进IPv6规模部署和应用工作的重点方向,着力打造先进自主的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系,形成市场驱动、协同互促的良性发展格局。

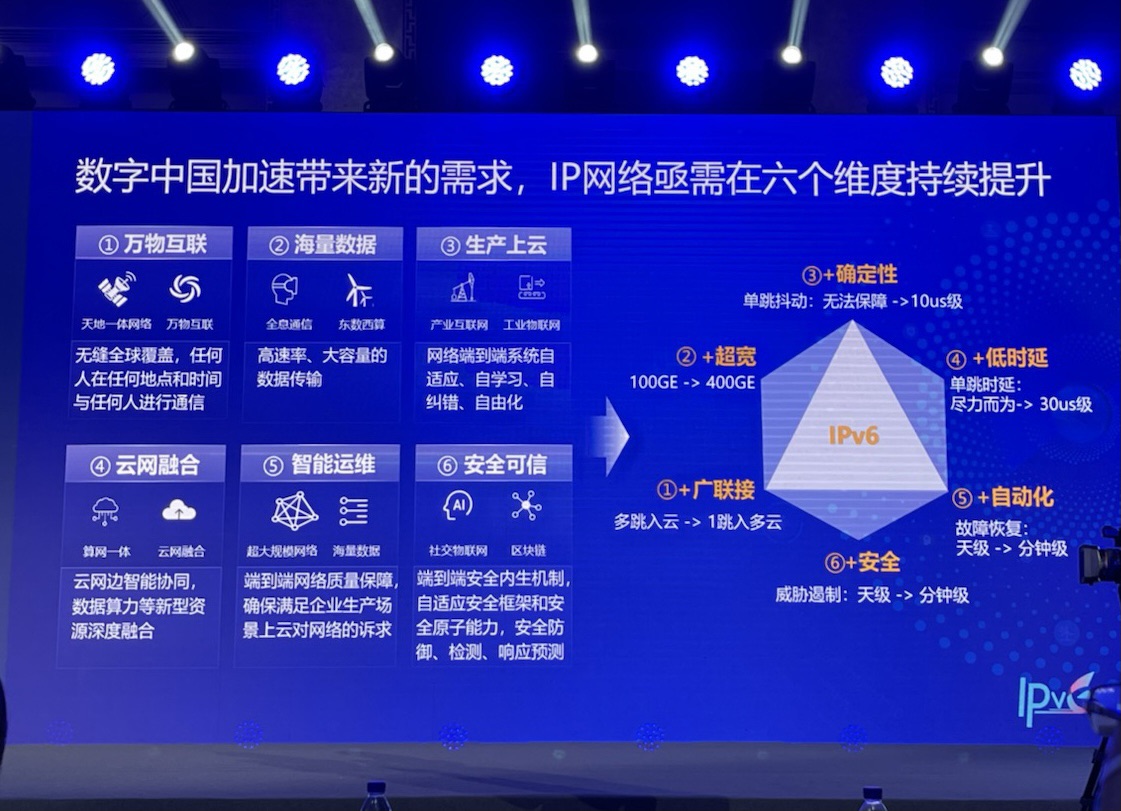

推进IPv6规模部署专家委主任、中国工程院院士邬贺铨在《IPv6规模部署与创新发展》的主旨演讲中表示,近年来,随着数字中国建设速度的加快,数字通讯技术飞速发展,人类可以进行跨地域的即时通信,各种各样的数字通信技术所产生的海量数据则需要依靠高速率、稳定的数据传输。与此同时,随着生产上云,云网智能协同、数据算力等实现深度融合,端到端的智能运维可以充分满足企业生产场景上云对网络管理的诉求。面对数字中国加速带来的新需求,我国的IPv6在规模化部署与应用的过程中还存在着以下问题亟待解决:

- 相比IPv4,IPv6在端到端传输时延、稳定性及服务指标方面还存在一定差距;

- IPv6的自动化故障恢复时间仍然较长,从天级缩短至分钟级、秒级是必然需求;

- 随着人工智能、云计算等信息基础设施的快速发展,IPv6的服务覆盖范围和应用节点还需要继续扩大,部分应用基础设施的IPv6升级改造力度还需要加强;

- 大流量商业平台的IPv6改造程度不够,无法验证应用基础设施的业务承载能力;

- 不同行业在进行IPv6改造的过程中,存在行业标准不统一等问题;

- 我国IPv6产业技术标准体系还不够完备,IPv6技术产业生态体系亟待培育与优化···

(邬贺铨院士发表《IPv6规模部署与创新发展》的主旨演讲)

(天旦首席产品官&联合创始人贺晓麟发表主题演讲)

在谈及提升IPv6的运维保障与业务承载能力时,贺晓麟认为,信息缺失、数据粗放、视角孤立与排障低效是IPv6流量监测与保障的难点。首先,流量中IPv4与IPv6的占比情况、应用流量的组成情况等较难监测,导致IT应用的逻辑访问关系难以梳理;其次,原有监测工具的指标精度不足,同时采样数据的时效性较低,在进行网络改造的过程中较难洞察异常情况;再次,一旦出现问题,运维部门会从各自的专业角度出发进行分析,网络与应用各自为阵,难以达成共识;最后,多数监测工具的易用性程度不足,故障分析与定位将会消耗大量的人力资源,导致排障效率低下。

随着千行百业数字化转型的深入,“上云”成为数字化业务发展的必经之路。其中,“网”是基础,”云”是核心。“IPv6+智能云网”共同构成了数字经济的联接底座。网络与业务的迁移并不是一个简单的动作,而是一个持续性过程,企业务必要通过持续性的洞察与监测确保迁移前、中、后的网络与应用系统性能稳定,进而保障业务发展的连续性,为数字经济发展提供支撑。

天旦的《IPv6下的业务级智能运维解决方案》跨越传统架构与云环境、跨越设备与应用,实现集网络性能分析、数据库性能分析、业务与交易性能分析、业务运营分析于一体的统一的、以业务为视角的“IPv6+”智能运维保障。

即时分析流量组成、自动梳理访问关系,实现全流量监控

实时呈现高精度指标数据,对IPv6网络实现精细化管理

以业务为视角的智能运维管理逻辑,优化终端用户IPv6应用体验

自动定位与分析故障,实现主动智能化运维管理

- 迁移前:厘清业务系统在传统环境下的整体架构,快速完成资产盘点;

- 迁移中:分析业务系统架构合理性,定位负载、性能瓶颈节点;

- 迁移后:明确访问逻辑,帮助构建业务运行监控视图,完善CMDB信息。

关注天旦公众号

跟旦旦一起,

让运维稳定无忧,

运营做你所想。